华声在线4月11日讯(通讯员:沈坚 阳东海)在湖南省洞口县雪峰山腹地,国家级非遗“棕包脑”舞的鼓点穿越千年时空,与新时代文明实践的号角交织共鸣。长塘瑶族乡党委以党建为引领,创新“党建带团建”模式,推动“棕包脑”舞蹈、十三节龙灯、龙门正骨等非遗项目活态传承,走出一条民族文化保护与乡村振兴、基层社会治理深度融合的新路径。

一、党建引领筑牢传承根基,激活非遗“生命力”

长塘瑶族乡党委将非遗保护纳入乡村振兴战略全局,党委书记牵头非遗保护领导小组,设立非物质文化遗产传承专项资金,修缮“棕包脑”陈列馆,组建非物质文化遗产志愿服务队构建“党委统筹、支部牵头、党员示范、团组织联动”的传承机制。通过“1名党员+1名传承人”帮扶机制新增培养传承人6名,以“院落会+微党课”的形式组织党员干部深入瑶乡村组开展非遗保护以及宣讲政策工作。2024年以来,累计开展专题党课10余场,召开非遗专题院落会3场,组建党员志愿服务队开展宣讲20余次,发放宣传手册2000余份,覆盖群众2600余人次,让“保护非遗就是守护民族根脉”的理念深入人心。

二、团建赋能注入青春活力,打造传承“生力军”

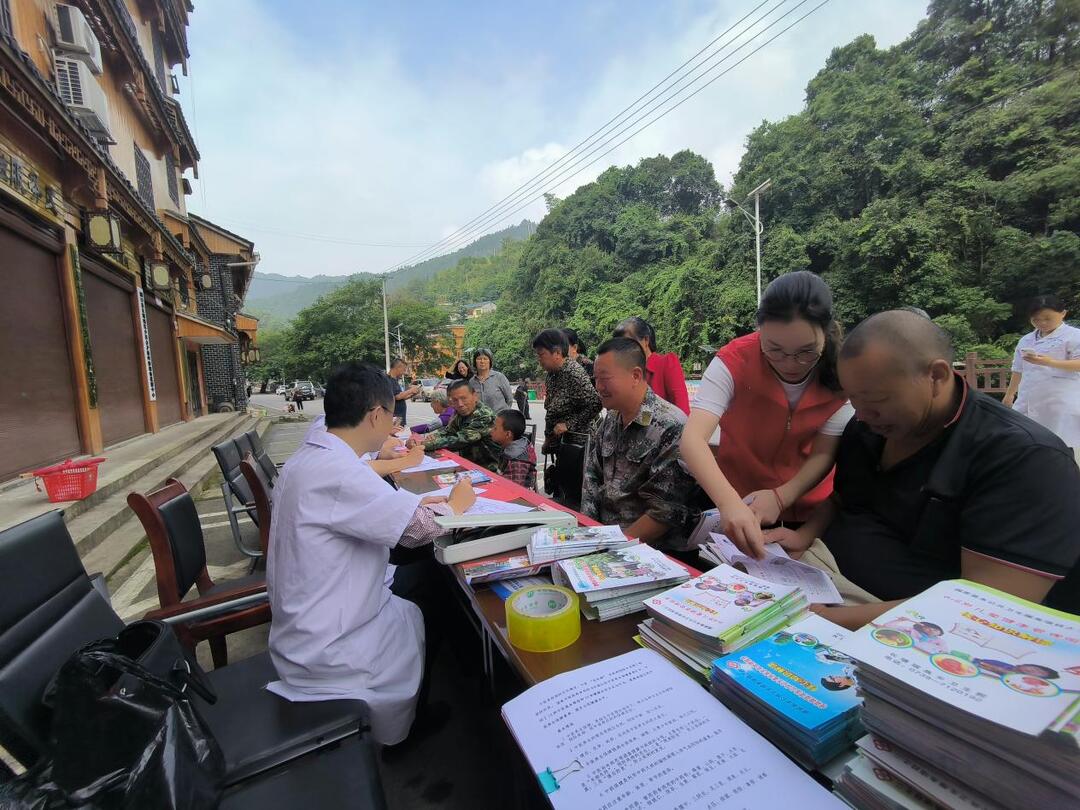

长塘瑶族乡团委紧扣“党有号召,团有行动”主题,发起“青春守艺”行动,组建非遗青年传承突击队,联合非遗传承人开展“非遗进校园”“非遗第二课堂”等活动,培育“小小传承人”100余名。在“棕包脑”舞传承中,积极配合并参与上级部门编排国家级非遗舞台剧《棕包脑的传说》,通过现代舞美技术重现“寻母救母”的孝道故事。在十三节龙灯的传承实践中,返乡大学生志愿者组建 “非遗青春工坊”,跟着老匠人学习竹篾扎制、彩绸糊裱等传统工艺,亲手参与龙灯骨架搭建与纹样绘制,并在新春民俗活动中与瑶族青年共同舞起十三节龙灯,让这条传承百年的 “吉祥龙” 在新时代焕发出青春活力。在龙门正骨的惠民实践中,湖南中医药大学以及乡卫生院志愿者发挥专业所长,跟着非遗传承人走村入户,为瑶乡群众开展正骨理疗义诊,累计服务群众600余人次。

三、 积分串联非遗与治理,奏响善治 “新乐章”

在长塘瑶族乡老艾坪村,村民通过参与 “棕包脑” 舞培训、非遗志愿活动积累的积分,可兑换日用品、文创产品,形成 “学技艺、攒积分、享服务” 的良性循环,“积分制” 正成为基层治理与非遗传承同频共振的创新密码。乡党委将非遗传承纳入县委积分换项目“六零”工作法,创新 “非遗积分制”,把文化传承转化为治理动能 —— 群众通过传习技艺、参与公共事务等积累积分,既激活非遗保护的内生动力,又构建起共建共享的治理新格局。青年党员牵头的 “非遗调解队”,将十三节龙灯中 “团结协作” 的文化内涵融入矛盾化解,2024 年成功调解邻里纠纷 127 起;团员青年发起 “非遗环保行动”,已成为长塘瑶族乡每周五的固定动作,推动全乡环境卫生整治提升。

如今,党旗领航青春守艺,“跳棕包脑舞攒积分、舞龙灯促和谐” 成为瑶乡新风尚。非遗积分制让千年文化基因转化为治理效能,既守护了 “棕包脑” 舞等非遗瑰宝,更蹚出一条 “文化润心、治理增效” 的民族地区善治新路。

责编:李慧

一审:李慧

二审:汤世明

三审:王超

来源:华声在线