华声在线7月8日讯(通讯员 赵慧婷)当教育强国的蓝图在三湘大地徐徐展开,一位职教人用二十年光阴在乡村田野上写就了一部鲜活的“职业教育实践录”。她以执着的信念、专业的素养和无私的奉献,在职业教育与乡村振兴协同发展的道路上,搭建起一座坚实的桥梁,让无数青年学子在守护乡土的实践中找到了人生的方向。

乡野赛场:职教团队的设计突围战

2019年盛夏,湘潭乡村迎来酷暑,蝉鸣声撕扯着滚烫的空气。湖南城建职业技术学院建筑系的彭莉妮老师站在临时搭建的工作棚前,看着24位专业教师和56名大一、大二学生在老旧村部里支起折叠床。他们弯腰起身,我支起架你搭把手,豆大的汗珠顺着晒黑的脖颈滚落。这是她带领团队参加湘潭市“设计下乡”农村人居环境志愿服务大赛的第15天,此刻正迎来高职院校与省内本科院校同场竞技的关键阶段。作为唯一一支职业院校队伍,他们要在30天内分8组完成湘潭本地乡村的8个规划设计、美丽屋场设计和提质改造设计。

比赛初期,团队就遇到双重困难。学生们面对测绘图纸犯难——高职生学制三年,正值大一、大二的他们,在对空间尺度、乡村设计的复合化要求的把握等方面明显比本科院校学生吃力。而此时,几位年轻教师也在任务分工上出现分歧。8支小组就像八匹脱缰的野马,各自朝着不同方向狂奔。如何才能让这些看似毫无交集的个体,拧成一股绳朝着共同目标前进?彭老师陷入了深深的沉思。

窗外蝉鸣声声,她端起茶杯的手悬在半空,茶水表面映出她紧锁的眉头。“一体化协作”,彭老师在笔记本上重重地写下五个字。突然,她灵光一闪——或许该换个思路,像拼图那样把每个碎片都放在最合适的位置。

第二天,她带着“一体化设计协作导图”出现在讨论会现场,根据村庄的8个主要设计方向整编师生团队:安排城乡规划专业师生主导乡村现状分析和规划设计,部署建筑设计专业师生负责空间布局和旧房改造,组织风景园林设计专业师生主攻景观生态美化和提质设计,调配建筑室内设计专业师生承担建筑内空间优化和改造设计,形成了各展所长、环环相扣、相互配合的协作链条。

这套创新的协作机制,不仅充分发挥了不同专业师生的优势,更重要的是让整个团队形成了强大的凝聚力和战斗力。师生们不再各自为战,而是紧密配合,协同作战。在这个过程中,彭老师如同一位经验丰富的指挥家,巧妙地调动着每一个音符,让整个团队奏响了一曲和谐而有力的乐章。

最让人难忘的还是驻村测绘时的那个午后。暴雨突至,测绘仪的三脚架陷入泥泞,刚画好的图纸被雨水洇湿。彭老师二话不说,拿出雨衣将测绘仪和图纸裹住,自己却在瓢泼暴雨中全身淋透。事后她笑着说,“我们干建筑的,就得先学会给图纸遮风挡雨。”这句话语朴实无华,却蕴含着深刻的职业精神和责任担当。

学生邓越滔回忆:“正是彭老师这种乐观务实的精神感染着我们,团队在前期测绘的10天内,完成了200余张测绘图,文本摞起来的厚度超过10厘米。”在彭老师的带领下,师生们克服了重重困难,以惊人的毅力和效率完成了前期的测绘工作,为后续的设计打下了坚实的基础。

在湘潭市“设计下乡”大赛颁奖礼现场,当主持人宣布湖南城建职院的8组作品中有5组入围决赛,共获二等奖1项、三等奖2项、优胜奖2项时,全场掌声雷动。这些与省内顶尖本科院校一同比拼赢下来的奖项,不仅肯定了团队30个昼夜的奋战,更打破了“职业教育是低层次教育”的偏见。

彭老师在获奖感言中说,“我们的学生或许起点不同,但他们趴在地上丈量每一寸土地,用满怀的热忱为乡村绘制蓝图时,眼中的光和手上的茧,便是职业教育最动人的勋章。”这番话不仅是对学生们的肯定,更是对职业教育价值的深刻诠释。它让人们看到,职业教育培养的是能够脚踏实地、用专业技能服务社会的“实干家”。

乡野工坊:职教团队的古村数字守护

2022年6月,彭老师带领团队申报了国家智慧教育平台试点项目,着手打造具有沉浸感、交互性、智能化的“湖湘传统村落数字博物馆”。此后,团队成员背着3D扫描仪、无人机等测绘地勘设备开始了传统村落环省调研实勘。

在益阳桃江的半山腰,他们目睹了传统村落的消亡——曾经的青瓦白墙只剩断壁残垣,石磨盘爬满了青苔,村口的百年樟树孤独地矗立着。村民说,“年轻人都搬去了山下,老房子没人修,就这么塌了。”那一刻,彭老师的笔记本上又多了一行字:我们不仅是乡村设计者,更要成为守护者。

这段经历让彭老师深刻认识到,在现代化进程中,传统村落正在面临着消失的危险。作为职业教育工作者,他们有责任也有能力去守护这些珍贵的文化遗产。于是,他们毅然决然地肩负起了这一使命,成为了数字时代的“守夜人”。

在长时间艰苦的野外作业中,他们穿过湘西的临崖公路,记录十八洞村的焕新面貌;他们深入怀化皇都古侗寨,完整扫描风雨桥的榫卯结构;他们架起9米高的脚手架,在风雨中连续作业,只为捕捉张谷英村“五进五开”院落的光影变化;在深夜他们仍在记录整理当日的测绘信息数据,复盘经验、难点,为之后的工作做准备。

这些看似平凡的工作,背后却蕴含着巨大的艰辛和付出。团队成员们常常要在恶劣的自然环境中作业,忍受着风吹日晒、严寒酷暑。但他们从未抱怨,因为他们知道,自己正在做的是一件意义非凡的事情。

然而,最棘手的还是数字技术与传统文化融合的问题。彭老师带领师生们反复尝试,用BIM技术重建消失的古戏台,让游客能够通过VR技术“触摸”斗拱上的彩绘;将苗族吊脚楼的建造技艺转化为动画教程,再配以苗语解说,让吊脚楼又展现新的生机。与此同时,他们为每一个村落设计了数字孪生模型,指尖轻触就能明晰百年前的村落布局。

在这个过程中,彭老师和她的团队展现出了非凡的创新能力和专业素养。他们不仅要掌握先进的数字技术,还要深入了解传统文化的内涵和精髓,将两者有机地结合起来。这是一个充满挑战的过程,但也正是在这个过程中,他们创造出了许多令人惊喜的成果。

“我们是在和时间赛跑!”彭老师指着电脑上的数字模型说,“这些都是中国传统文化的精髓,是不可再生的记忆活体。唯有留住这些,才能留下最珍贵的财富。”这句话道出了彭老师和她的团队的紧迫感、使命感。他们深知,传统村落的保护工作刻不容缓,每一分每一秒都弥足珍贵。

乡土课堂:职教数字工匠的孵化场

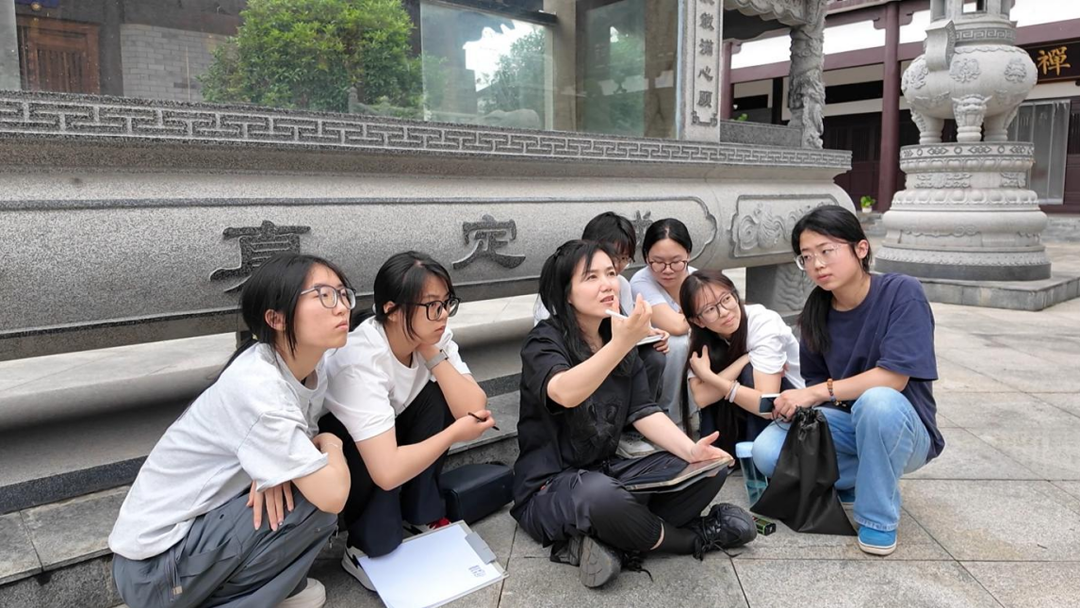

2023年春天,在建筑系新开设的“乡村风貌数字化保护与利用”课堂上,学生们围着3D打印的传统村落模型展开热烈的讨论。

这门课程的开设源于彭老师的深刻观察:在建筑行业转型时期,不少建筑类专业学生面临就业困难,而乡村建设领域却人才急缺。“我们的学生懂测绘、会设计、能吃苦,为什么不能成为乡村振兴的‘数字工匠’?”

彭老师的这一思考,不仅敏锐地洞察了行业发展的趋势和人才需求的变化,更体现了她对职业教育本质的深刻理解。她认为,职业教育的目标不仅是让学生掌握一技之长,更重要的是让他们能够在社会发展中找到自己的位置,实现人生的价值。

“说干就干!”彭老师带领团队投入到课程体系的重构和教改实践中。他们用无人机测绘湘潭七星村,在娄底富托村里架设GNSS基站,用毫米级精度记录每一栋老房子的坐标;他们用Substance Painter为古砖古瓦制作数字纹理,“05”后学生采用游戏建模技术还原历史质感;他们在保存和转译乡村传统文化建筑遗产的同时开始尝试开发乡村文创产品和传播乡村文化。

他们将侗族古楼设计成镂空书签,将土家族吊脚楼元素提炼为包装标识设计,将苗族服饰纹样转化为农产品包装图案,创作logo、文创周边、H5、绘本等创意文化产品。这些作品在2024年东方创意大赛中与研究生、本科生参赛团队同场竞技,成功摘得1银3铜,成为省内唯一获奖的高职院校。

这些成果的取得,不仅是对学生们专业能力的肯定,更是对彭老师教改实践成功的认证。它表明,职业教育完全可以培养出具有创新能力和实践能力的高素质人才,在激烈的竞争中脱颖而出。

然而,更让彭老师欣慰的是学生们的蜕变。曾经抱怨“学建筑没出路”的李育林同学,在参与这些项目后,主动赴贵州驻村工作,用建筑知识续写乡村故事;王国波成立“乡土数字工作室”,在家乡湖北接下6个传统村落数字化保护项目,开启了“振兴乡村”的创业梦想。

“职业教育的魅力,就在于让每个孩子都能找到自己的支点。”彭老师说,“当他们用专业能力守护文化根脉时,也就找到了职业的尊严与价值”。这句话深刻阐述了职业教育的意义和价值。它不是简单的技能培训,而是帮助学生找到人生方向、实现自我价值的重要途径。

从2005年新农村设计到如今致力传统村落保护,二十载深耕乡村,彭莉妮老师用300余个新农村项目、40余个传统村落的数字孪生模型、6门乡村振兴相关课程,在三湘大地上刻下职业教育的“坐标”。当“05”后学生用游戏建模还原张谷英村的光影,当侗族古楼化作镂空书签走进课堂,她和学生们用行动证明着:职业教育不仅是谋生之技,更有传承文化之力。

《教育强国建设规划纲要》提出“推动职业教育与乡村振兴深度融合”,而这位职教老师早已用脚步丈量出答案——青年手中的测绘仪连通古老村落的脉搏,BIM技术重建起消亡的古戏台,教育强国的基石便在乡野间悄然筑就。

但最珍贵的,是学生们在调研日记里写下的感悟,“原来图纸上的一条条等高线,连接的是老人回家的路”“原来建筑立面上的一扇窗,框住的是孩子看星星的夜空”……这些沾着泥土芬芳的文字,揭示出职业教育的真谛:它不是冰冷的技能训练,而是用专业温度焐热乡村的暖心工程。

当部分青年在城市中探索多元发展路径时,彭老师的学生们选择在乡野间播种希望,用测绘仪丈量土地,用数字技术守护传统,在守护与创新中淬炼出具有中国精神的新时代工匠。他们的故事,不仅是一部职业教育的实践录,更是一曲乡村振兴的赞歌。

彭莉妮老师用她的行动证明:职业教育完全可以在乡村振兴的伟大事业中发挥重要作用,培养出一批又一批有理想、有本领、有担当的新时代工匠。他们将成为守护乡土、建设乡村的中坚力量,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的智慧。

责编:李慧

一审:黄娟

二审:袁欣

三审:龚化

来源:华声在线