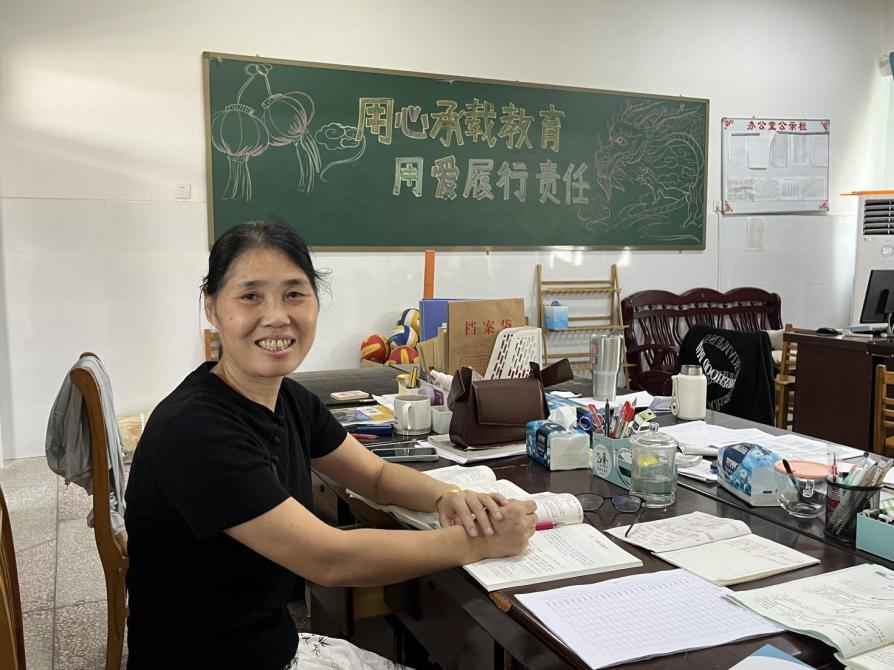

华声在线9月10日讯(通讯员 谭文静 何潇源)“同学们,现在开始上课。”1989年,年仅19岁的朱晖刚刚从浏阳师范学校毕业,怀揣着对教育事业朴素而坚定的热爱,她来到浏阳市沙市镇,第一次站上三尺讲台,而这一站就是整整36年。从沙市中学到文光初级中学,她把最炽热的青春、最纯粹的热情,毫无保留地献给了乡村教育,成为无数乡村学子的“点灯人”。

“授人以鱼,不如授人以渔”

朱晖老师是文光中学公认的“教学能手”。2011年至2018年,她连续八年获教学嘉奖,多次被评为“浏阳市优秀教师”,拿下“浏阳市课堂评优一等奖”“论文省级一等奖”等多项荣誉。她带的班级中考语文成绩常居镇级第一、浏阳市前列,学生在各类语文竞赛中频频获奖。这份亮眼的成绩单,从来不是“死抠课本”的结果,而是源于她刻在骨子里的教学理念:“授人以鱼,不如授人以渔。”她常对学生说:“知识会过时,但思维方法不会。一个人能走多远,要看他会不会学习。”

为了让学生掌握“自学的本事”,她琢磨出一套实用的“预习五步法”:标段落、读课文、注读音、划词句、写注释。“刚开始学生觉得麻烦,但坚持下来就懂了——原来自己也能把一篇新文章‘啃’明白。”朱晖说。

除了课本,她更擅长把语文“搬进生活”:春天带学生观察校园里的花草,让他们写“花瓣落下来的样子”;秋天聊丰收的故事,教他们从家长的话语里找“最真实的比喻”。学生们总说:“朱老师的课过得太快了。”这份“快”的背后,是她深夜伏案改教案的身影,是她把每个知识点拆成“学生能懂的话”的用心,更是她对“教会学生学习”的长久坚守。

“一枝独秀不是春,花开满园是春色”

作为扎根讲台数十载的老教师,朱晖从不把经验“藏着掖着”,对青年教师总是倾囊相授,用行动扛起“传帮带”的责任。

青年教师罗磊琳刚入职时,曾陷入深深的焦虑:备课到凌晨,课堂上却总把握不好节奏,互动环节常常冷场。朱晖看在眼里,主动找上门:“别慌,咱们一起磨课。”那段时间,朱晖的办公室总是亮到深夜——从导入语的第一个字,到课堂提问的每一个角度,她逐字逐句帮罗磊琳抠细节;她还把自己用了十几年的教案、记满心得的班主任笔记抱来,“这些都是我踩过的坑,你拿去参考,少走点弯路”。后来,罗磊琳在公开课上大放异彩,最终获评“浏阳语文名师”。面对感谢,朱晖却笑着摆手:“是你自己肯钻研,我没帮上什么忙。”

另一位青年教师何滔备战浏阳市赛课时,也曾犯了难:他想以“猪八戒”为主题,但担心这个角色的“负面标签”会影响课堂效果。朱晖帮他细致分析,鼓励他“大胆尝试,别低估学生的接受能力”。这番话让何滔吃下了“定心丸”,最终斩获市级一等奖,他由衷地说:“朱老师不仅给了我方法,更给了我敢尝试的勇气。”

“每个学生都是我的孩子”

学生们对朱晖有个亲切的称呼——“晖妈妈”。这个称呼,源于她无微不至的关爱,也源于学生心底最真诚的认同。

学生小黄患有肾脏疾病,每日要按时服药,药物还必须在冷藏条件下储藏。朱晖得知情况后,主动联系学校超市,将他的药品单独存进冷柜,每天提醒他按时服药。朱老师对学生的关怀备至,家长都看在眼里,感动地说:“朱老师比我们当家长的还上心,孩子交给她,我们放心。”

她始终相信“每个孩子都是闪闪发光的金子”,从不放弃任何一个学生。曾有一位以顶撞老师、逃课打架而出名的“问题学生”,让众老师都“望而生畏”,朱晖迎难而上,“大胆”地接收了他。为了“降伏”这位“大魔王”,朱晖想了很多办法。她悄悄走访他的亲友与小学老师,发现孩子因成绩差而自卑,却极具绘画天赋。于是她联合美术老师展示其作品,推选他当美术课代表,还摸着他的头鼓励:“你画得这么好,文化成绩跟上,一定能考重点高中特长生!”此后,她多次与他谈心,帮他解决学习困难,还联动家长与好友共同引导。慢慢地,孩子眼里有了光,惹祸少了、学习拼了,最终如愿考上市重点高中特长生。毕业后,他仍常回校看望朱晖,说:“朱老师,您是我生命中的贵人!”

学生遭遇家庭困境,她悄悄垫付费用、不求回报;学生考前焦虑,她放弃休息时间,在晚自习后的操场陪学生散步谈心……她的办公室永远向学生敞开,成为大家最愿去的“暖心驿站”,她爽朗的笑声,成了安抚焦虑的“定心丸”。“晖妈妈”这三个字,是一届届学生发自内心的信赖与感恩。

“36年专注做一件事,做到问心无愧”

“我从小就想当老师。”朱晖出身教育世家,父母、祖辈都是教师,“教书育人”四个字早早扎进了她的心里。36年来,她始终记得初心:“我这一辈子,就做了‘当老师’这一件事。要做,就得用心做,用爱做,做到问心无愧。”

朱晖对教育的赤诚,还悄然播下了传承的种子。她的学生罗峰生、邓柳香等人,长大后也追随她的脚步,走上乡村教育的讲台。当年,罗峰生家境困难,朱晖不仅在学业上悉心指导,更在生活上无微不至地关怀。从浏阳师范毕业后,他成为朱晖的同事,常对她说:“我想成为您这样的老师。”

“这是我最骄傲的‘成绩’。”每当看到学生们接过教育的接力棒,朱晖总说,“这份欣慰,难以言表。”

如今,距离退休仅剩半年,朱晖依然每天最早到校、最晚离校:晨读陪学生背书,午休帮学生改作文,放学后还与家长细致沟通孩子的情况。有人问:“都快退休了,怎么还这么拼?”她望着窗外那棵熟悉的梧桐树,笑着说:“教了一辈子书,这些孩子就像我自己的娃。能多陪一天,就是一天的幸福。”

36载春秋,一支粉笔,两袖清风,三尺讲台,四季耕耘。朱晖用一颗真心,在乡村教育的土地上点亮了一盏又一盏心灯。那些被她照亮过的学生,在各行各业发光发热,而她依旧站在讲台上,直到退休前的最后一天——她知道,教育的光,从来都不会熄灭,只会在传承中,变得更亮。

责编:李慧

一审:李慧

二审:汤世明

三审:王超

来源:华声在线