华声在线9月1日讯(通讯员 吴晓娟)天刚蒙蒙亮,田埂上的风还带着夜露的凉,东边天际线那抹鱼肚白刚漫过红薯地,蒋叔握着锄头的身影就融进了晨光里。锄头轻叩泥土的声响,不紧不慢,不像机械的匆忙节奏,倒像为这宁静乡村缓缓奏响的一日序曲。

刚从土里刨出的红薯,还沾着湿润的泥土与晨露,在青石板上排开,手工红薯片制作的第一步便从细致清洗开始。灶膛里的柴火噼啪作响时,李姨守在蒸笼旁。她不看表,只凭耳朵听蒸汽的声音,闻飘出来的薯香。“火急了红薯会夹生,火慢了又会烂成泥。” 每隔十来分钟掀开笼盖,用筷子轻轻扎一下红薯块,不是在检查熟度,更像在和这门老手艺 “对话”。蒸透的红薯被捣成绵密的泥,混入一把炒香的芝麻。芝麻的醇厚与薯泥的清甜交织,入口时还有细碎芝麻迸出脆香,让红薯的甜更显婉转和深厚。

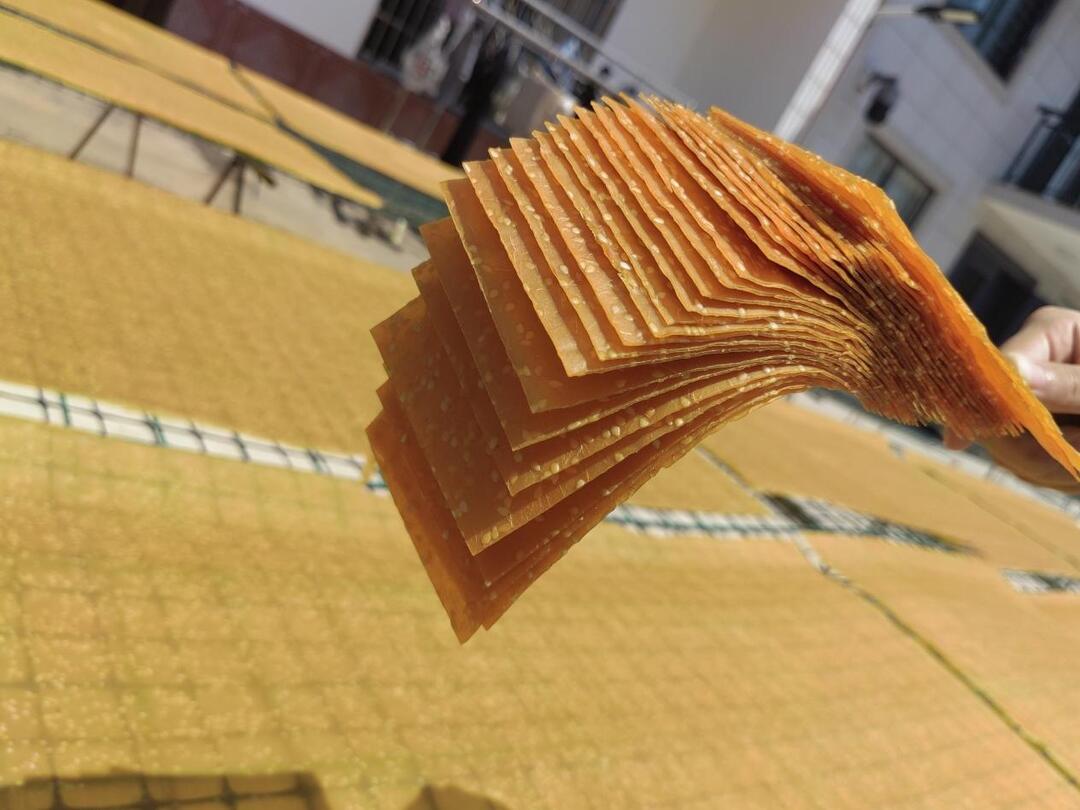

晾晒场上,竹篾整齐排列,薯泥均匀摊在浸过温水的湿布上,在阳光与微风里慢慢褪去水分,空气里飘着淡淡的薯香。蒋叔看着堆得满当当的货箱,眼中光彩烁动——他自豪的不是卖出多少,而是让远行的游子,也能尝到这一口来自故土的温暖。这些寄往远方的红薯片里裹着田埂的风、阳光的暖,还有一双勤劳的手留下的温度。它健康,因不含添加;它珍贵,因那一口脆响背后,是一份真诚的守候——那不是工业流水线上的标准味,而是一颗愿意花时间清洗、蒸煮、翻晒的匠心。

其实这小小的红薯片,早不只是一道零食了。它是藏在乡土深处的“时光胶囊”,存留着几代人鲜活的印记:爷爷在地里弯腰挥锄,奶奶灶前忙碌蒸薯,如今蒋叔与李姨默默坚守……这一点一滴,都是生活中最朴实也是最动人的画面。它并不稀奇,却因一份“慢”下来的心意而显得珍贵 —— 是洗红薯时的细致,是蒸红薯时的等待,是晒红薯片时的耐心。这些心意,是老手艺给现代生活的温柔提醒:有些美好,急不来,要像种红薯、做红薯片那样,用心待,慢慢等。

风又吹过田埂,晾晒场的红薯片泛着淡淡的金黄。这薯香里,不只是食物的味道,更是泥土深处的往事、是手艺传承的温暖,是无数人心心念念的——“回家”的味道。一块小小的红薯片,就这样以它跨越时光的香气,轻轻巧巧,将过去与现在、故乡与远方,温柔地连在了一起。

责编:李慧

一审:李慧

二审:汤世明

三审:王超

来源:华声在线